從宿州市區向北而行,行駛約一小時,當地勢漸起,山色初顯,便見一處三面環山的村落——埇橋區夾溝鎮鎮頭村。這里山環水抱,泉流潺潺,風吹過時,空氣中彌漫著獨特的清香,既是鎮頭香稻米獨有的氣息,也是穿越千年的詩香。

夾溝鎮鎮頭村俯瞰。

一寺一泉一村:穿越千年的詩意棲息地

鎮頭村的故事,始于一座寺,源于一泓泉。

鎮頭村的鎮頭寺(又稱流溝寺、大龍泉寺),始建于隋朝,距今已有1400余年。寺中有一古泉名“呵泉”,泉水噴珠濺玉,流入龍潭,再通過數條支渠繞村環流,千百年來滋養著這片土地。

“紅塵飛不到,古寺鎖秋煙。塔影浮空界,鐘聲試曉天。”清朝詩人李心銳在《煙寺晨鐘》中描繪的正是這里的景象。

煙寺晨鐘

(古宿州八景之一)

李心銳

紅塵飛不到,古寺鎖秋煙。

塔影浮空界,鐘聲試曉天。

敲殘僧帶夢,驚醒鶴參禪。

誰向云中訴,悠悠斷復連。

古寺與呵泉常年綠蔭覆蓋,古木參天,竹樹掩映,成為淮北平原少有的避暑勝地。

傳說寺中曾有一位老僧,以松鶴為友,焚香誦經,趺坐終日。清晨時分,微煙自樹梢裊裊升起,霧靄彌漫中鐘聲悠悠,形成“煙寺晨鐘”的絕美意境,被列為古宿州八景之一。

掩映在松柏中的鎮頭寺。

寺內一株植于唐貞觀二年(628年)的銀杏樹,見證了這片土地的滄桑變遷。珍珠泉從寺內流出,與呵泉合流,灌溉著寺前數百畝稻田——著名的夾溝香稻米正是產于此地。“一家煮飯十家香,十家煮飯香滿莊。”這句話不是鎮頭村人自夸,而是每一位到訪者的共同感受。

詩韻流芳:從白居易到李心銳的文化傳承

鎮頭寺之所以聞名遐邇,與唐代詩人白居易密不可分。

貞元十六年(800年)和長慶四年(824年),白居易兩次游歷于此,留下《亂后過流溝寺》和《題流溝寺古松》兩首七絕。

題流溝寺古松

白居易

煙葉蔥蘢蒼麈尾,

霜皮駁落紫龍鱗。

欲知松老看塵壁,

死卻題詩幾許人。

“九月徐州新戰后,悲風殺氣滿山河。唯有流溝山下寺,門前依舊白云多。”

唐貞元十六年(800年),詩人白居易路過流溝寺時寫下這首《亂后過流溝寺》。戰亂初歇,山河間仍彌漫著悲風殺氣,唯有這座山寺依舊白云繚繞,寧靜如初。

亂后過流溝寺

白居易

九月徐州新戰后,

悲風殺氣滿山河。

唯有流溝山下寺,

門前依舊白云多。

在《題流溝寺古松》中他寫道:“煙葉蔥蘢蒼麈尾,霜皮駁落紫龍鱗。欲知松老看塵壁,死卻題詩幾許人。”詩人通過古松和塵壁上已逝詩人的題詩,抒發了對時間流逝和生命更迭的感慨。

白居易的詩句為這片山水注入了不朽的靈魂,也讓鎮頭寺成為文人墨客向往之地。

千年后,清人李心銳同樣被這座古寺的意境所感染,留下《煙寺晨鐘》一詩。

“紅塵飛不到,古寺鎖秋煙。塔影浮空界,鐘聲試曉天。敲殘僧帶夢,驚醒鶴參禪。誰向云中訴,悠悠斷復連。”這首詩生動描繪了鎮頭寺遠離塵囂的靜謐之美——古寺被秋日的煙靄籠罩,塔影仿佛浮在空中,晨鐘聲穿過天際,驚醒了僧人的夢,也驚醒了修禪的鶴。

兩位不同時代的詩人,相隔千年,因同一座寺產生了跨越時空的精神共鳴。

這種文化傳承沒有隨著時間中斷,反而在今天的鎮頭村煥發出新的生機。

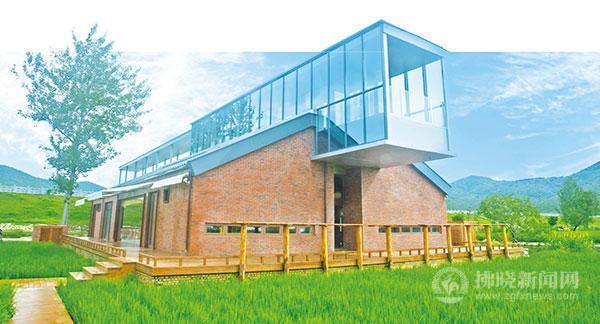

長在稻田里的“稻田圖書館”。

稻田圖書館:田野間的“精神糧倉”

如果古寺和詩詞是鎮頭村的歷史名片,那么稻田圖書館無疑是這個古村莊的現代注腳。

“莊稼地‘長’出了圖書館,家門口也能感受‘詩和遠方’。”這是今天鎮頭村村民的真實感受。

占地400余平方米的稻田圖書館是安徽省圖書館的分館,緊鄰鎮頭村水庫,四周被夾溝香稻米和小麥種植區環繞。在這里,村民既可以翻閱農業技術書籍,也能讀到世界名著;孩子們可以用電子設備觀看科普視頻,也能在留言本上寫下“長大了想當鋼琴家”的夢想。這種多元的文化供給,滿足了鄉村不同年齡、不同需求群體的精神渴望,為古老村莊注入了新鮮的文化活力。

作為安徽省第一批和美鄉村精品示范村,如今的鎮頭村現代建筑與傳統民居錯落有致,民宿產業、庭院經濟在這里交融共生,和美鄉村的寫意畫卷令人陶醉。

特別是近年來,鎮頭村與專業文旅公司合作,深入挖掘農業生產、農村生態、農家生活等優勢資源,打造沉浸式農文旅休閑體驗項目。以文促旅,以旅興農,田園風光變成了“美麗經濟”。農民不僅是農業的主體,也成為了文化的主角。

春游芳巖寺

李心銳

四圍山色鎖晴煙,

古寺深藏不計年。

著雨野花紅染地,

攢云老樹綠撐天。

月臨梵宇僧皆佛,

春到禪林鳥也仙。

我入上方心便遠,

烹茶留客座生蓮。

詩詞里的宿州,記憶中的鄉愁

站在鎮頭寺前,看著呵泉水依然清澈流淌,想象著白居易當年所見景象是否與今天相似;漫步在稻田圖書館,感受著現代文明與鄉村生活的完美融合。

在這里,一座古寺連接著古代詩人對寧靜生活的向往;一泓清泉滋養著千年不斷的稻米香;一座圖書館則為鄉村打開了通向世界的窗口。

這樣的鄉村,正是我們心中“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”的美好家園。而詩詞里的宿州,也因此不再是紙上的文字,而是可觸可感、可品可讀的生活體驗。

文/記者徐蕾 圖/記者董木子 特約攝影 馬勇 武正彪

①拂曉報社各媒體稿件和圖片,獨家授權拂曉新聞網發布,未經本網允許,不得轉載使用。獲授權轉載時務必注明來源及作者。

②本網轉載其他媒體稿件目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如因轉載的作品內容涉及您的版權或其它問題,請盡快與本網聯系,本網將依照國家相關法律法規作相應處理。

本網互聯網違法和不良信息舉報電話:0557—3909502

舉報郵箱:zgfxnews@163.com

版權所有:拂曉新聞網 All Rights Reserved

本站點信息未經允許不得復制或鏡像

地址:宿州市紡織路拂曉報社 郵編:234000